Jean-Marc Luisada, Festival Chopin de Paris, 8 juillet 2025

CHOPIN, Quatre Mazurkas op. 6 ; Cinq Mazurkas op. 7 ; Quatre Mazurkas op. 17 ; Berceuse en ré bémol majeur op. 57 ; Deuxième Scherzo en si bémol mineur op. 31 | BEETHOVEN, Six Bagatelles op. 126 | LISZT, Nuages gris, Unstern, La lugubre Gondola en fa mineur | CHOPIN, Fantaisie en fa mineur op. 49

Il est des lieux où l’âme, troublée, croit reconnaître ce qu’elle n’a pourtant jamais vécu. Nul ne saurait nommer cette émotion diffuse, mais chacun la pressent et l’éprouve dans un frisson introspectif. Bagatelle est de ces lieux enchanteurs dans lesquels le réel est encore traversé par la mémoire du rêve. Rien n’y a succombé aux vents de la modernité : les allées bordées de roses aux parfums oubliés, les chênes et cèdres séculaires étendant leurs ombres feutrées sur les pelouses, et cette pagode inattendue, surgie comme un mirage d’Orient, veillant sur les perspectives avec la douceur d’un songe. Tout ici conspire à l’élégie. On y respire l’effluve enivrant d’un siècle où l’on croyait encore que la musique détenait le pouvoir de panser les déchirures de l’âme. Non pas un art accessoire, mais une communion des âmes, telle que Proust la concevait : la seule à pouvoir abolir les distances entre les êtres, à faire parler les silences et à transmuer le chagrin en beauté. C’est à l’orée de cet indicible que s’inscrit l’art de Jean-Marc Luisada : un art d’âme à âme, sensible comme les rayons d’un crépuscule sur une rose qui s’incline. Lui, que l’on pourrait dire, sans crainte du superlatif, le pianiste du toucher. Toucher de velours ou de feu, de cristal ou de cendre : nous y reviendrons.

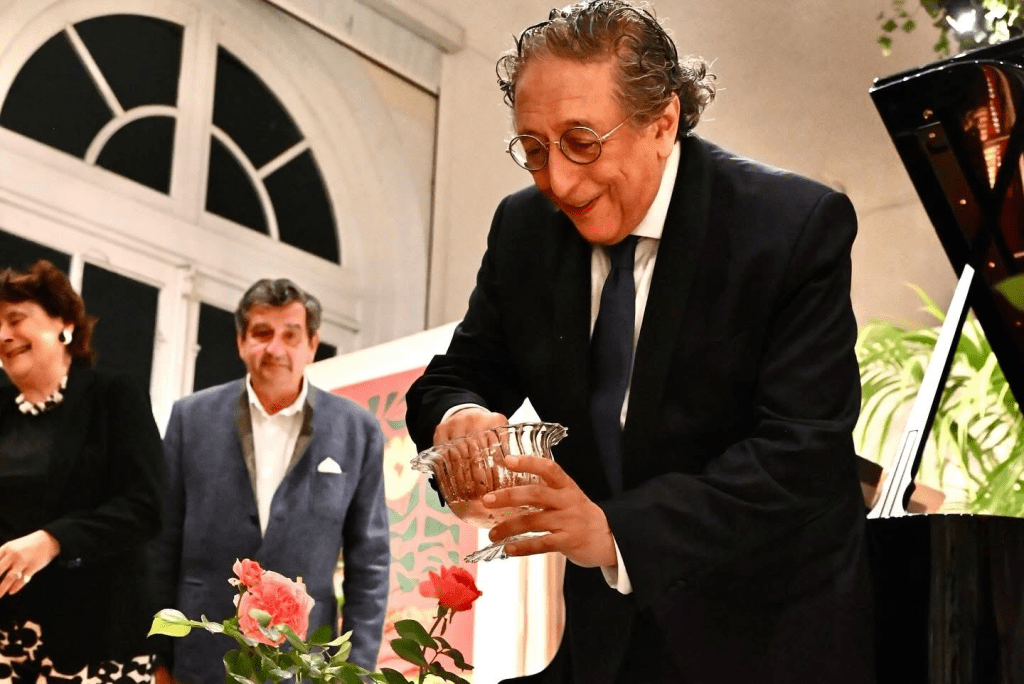

Le 8 juillet, à l’Orangerie du parc de Bagatelle, Luisada a livré un récital magistral, sous le signe de la mémoire et de la transmission. À mesure que le soir tombait, la lumière s’amenuisait, les chandelles prenaient le relais, et l’écoute s’aiguisait. Un geste hautement symbolique clôtura, par la suite, la soirée musicale : le baptême d’une rose, conçue pour célébrer les quarante ans du Festival Chopin à Paris. Luisada en était le fier parrain. On aurait pu y voir un rituel de circonstance. Mais il y avait là, dans la solennité douce de l’instant, quelque chose d’autre : l’éphémère s’y heurtait à l’éternité, comme la musique elle-même, vouée à s’évanouir dans l’instant, toutefois capable, parfois, de survivre dans la mémoire. On pensa alors à Umberto Eco et à son Nom de la rose pour ce qu’il dit du langage, des signes et de ce qui reste quand tout s’efface. Vingt heures quarante-cinq. La musique n’allait pas tarder à s’y inscrire, elle aussi, comme des pétales brûlants d’éternité.

Le souffle intérieur du rythme

Jean-Marc Luisada s’avance sur scène avec ce tact délicat qu’on lui connaît. Il n’impose rien, mais tout en lui s’imprime. Car il est de ces rares musiciens dont le toucher, inscrit dans la grande tradition chopinienne, ne se résume pas à une technique ni à une sonorité, mais à une forme de présence qui bouleverse l’écoute elle-même. Sa lecture des Mazurkas op. 6 (no 1 à 4), 7 et 17 s’appuie sur une compréhension visiblement profonde de la danse polonaise, en restituant l’éloquence romantique qui fait la force des grands interprètes, tels qu’Alfred Cortot, Arthur Rubinstein mais aussi Dominique Merlet, parmi lesquels il affirme naturellement sa place. Ce qui distingue Luisada, c’est d’abord une pensée du piano comme langage vivant. Son toucher sculpte le phrasé, à la manière d’une plume qui, sans rompre la ligne, en souligne les plus infimes inflexions, faisant ressurgir dans les Mazurkas l’élément fondamental du style chopinien : cette tension permanente entre l’instinct rythmique et le cantabile intérieur.

Dans cette respiration libre, au seuil de l’improvisation, se manifeste l’héritage du compositeur polonais, tel qu’il nous a été légué par les premiers enregistrements du XXe siècle, ceux de Vladimir Friedman, particulièrement, jusque dans les silences habités de Claudio Arrau. Luisada ne se contente pas d’en (pour)suivre la tradition, il la fait sienne. Dans les premières pages de l’opus 6, la danse se devine tandis que le rythme émane de l’harmonie elle-même. La voix intérieure y devient le nerf du discours, et ce sont justement ces voix médianes qui donnent à l’ensemble sa couleur voilée. L’opus 7, plus complexe dans sa palette expressive, est interprété avec une attention particulière aux couleurs harmoniques et à la variété des nuances. L’interprète y manie, avec une précision d’orfèvre, les rubati qui deviennent des outils d’expressivité, loin d’une liberté gratuite. Dans la Mazurka op. 7 no 1, traversée de couleurs orientalistes, il fait preuve d’une maîtrise exemplaire de la liberté rythmique, toujours tempérée par une ligne mélodique interrogative. Son discours évite toute dérive arbitraire, se caractérisant par un équilibre bien dosé entre attaque nette et légato fluide. L’articulation de la mélodie confère à ses prestations une qualité vocale, incarnant ce « chant intérieur » qui structure l’âme romantique de la Mazurka.

Mais c’est dans l’opus 17, et notamment la Mazurka no 4 en la mineur, que le jeu du Français révèle sa pleine maturité expressive. Il y excelle dans l’art du retrait, la suggestion primant sur l’ostentation, et la texture sonore, dense mais translucide, invitant à une écoute attentive. Chaque phrasé est calculé pour créer une suspension du temps, un entre-deux où le silence devient lui-même vecteur de sens et d’émotion. Luisada intaille une lecture d’une profonde sensibilité, prolongeant la tradition chopinienne par une poésie du geste. Cet opus exhale sous ses doigts une présence ineffable, un absolu que le langage peine à énoncer, mais que l’âme seule reconnaît. Le chopinien prouve ainsi que ces mazurkas sont des fragments de parole humaine, arrachés au silence avec douceur, et rendus au silence avec tendresse. Et s’il bouleverse, c’est parce qu’il ne cherche pas à émouvoir. Il donne à entendre, avec une pudeur douloureuse, la part la plus intime de Chopin : non le génie, mais l’homme ; non l’icône, mais la blessure.

Tension narrative

Jean-Marc Luisada aborde ensuite la Berceuse en ré bémol majeur, op. 57 de Chopin, avec une attention scrupuleuse portée à la structure formelle et au caractère intrinsèque de la pièce. Composée d’un thème suivi d’une série de variations, la Berceuse dévoile une transformation progressive de la texture et de la dynamique, chaque variation modifiant délicatement ces deux éléments sans jamais altérer l’essence mélodique. Le pianiste met en lumière cette progression patiente, évitant tout pathos excessif, et privilégie un toucher léger qui fait dialoguer la simplicité du thème avec la complexité croissante de l’accompagnement. La fluidité de ses phrases souligne la nature berçante de l’œuvre, tandis que la maîtrise du legato et des nuances sublime l’harmonie raffinée que Chopin y déploie. Par cette lecture, il restitue l’intimité et la sérénité caractéristiques de la pièce, tout en laissant percevoir son évolution structurelle.

Comme dans une page de Dostoïevski où l’ombre gagne peu à peu sur la clarté, le Scherzo n° 2 en si bémol mineur de Chopin laisse sourdre un orage contenu qui ne cesse de se renouveler. Œuvre centrale du répertoire romantique, elle trouve sous les doigts du pianiste-conteur une force dramatique qui n’est jamais emphatique, mais procède d’une nécessité inhérente à la structure même de la pièce. La netteté de son articulation met en exergue les ruptures rythmiques et harmoniques qui ponctuent la progression : le pathétique ne bascule jamais dans le mélodrame, et le tourment demeure maîtrisé. Luisada se démarque ainsi d’une certaine tendance, plus fréquente aujourd’hui qu’hier, qui conduit nombre d’interprètes à céder à une frénésie démonstrative, étalant une virtuosité tapageuse qui écrase la chair vive de l’écriture chopinienne. Toutefois, les fortissimi, d’une puissance clairement assumée, reflètent chez lui une vision particulièrement marquée. Leur intensité, tendue à l’extrême, confère à certains passages une densité expressive indéniable, quoique parfois au prix d’une légère raideur dans la ligne. Derrière cette fermeté ponctuelle s’affirme, néanmoins, une maîtrise de la tension narrative, rappelant, une fois de plus, les grandes interprétations historiques d’Arthur Rubinstein ou Wilhelm Backhaus.

Du rêve à la lutte

Après un court entracte, le récital bascule vers les Six Bagatelles, op. 126, dernières esquisses de Beethoven. Le virtuose y opère une mutation radicale du toucher : loin d’un Beethoven affadi par des réminiscences romantiques ou voilé par une brume impressionniste, il abandonne le velouté caractéristique de Chopin pour embrasser l’esprit rigoureux et austère du maître de Bonn. Cette transition traduit une métamorphose essentielle : un passage du rêve à la lutte. Mais si cette mue, aussi manifeste soit-elle, porte un tel poids, c’est qu’elle incarne un véritable bouleversement dans la manière même de penser et de vivre la musique. Le pianiste redéfinit son rapport à la matière sonore et saisit l’auditeur au plus vif. Ce changement radical impose une évidence : Jean-Marc Luisada est aujourd’hui l’un des grands interprètes de notre temps.

Composées entre 1823 et 1824, ces Six Bagatelles surgissent d’une période durant laquelle Beethoven, frappé par la surdité et l’isolement, s’engage dans une réflexion philosophique et musicale, repoussant les limites du langage musical pour explorer les replis les plus intimes de son être. Loin des larges gestes héroïques de sa jeunesse, il sculpte ici des formes concises, chaque pièce devenant le miroir d’une lutte intérieure. Le pianisme de Luisada restitue les contrastes dramatiques entre la douceur méditative des passages pianissimi et les brusques éclats fortissimi, exposant cette dramaturgie interne où l’architecture musicale se fracture, se réinvente et s’ouvre sur l’inconnu. La main, désormais plus ferme, traduit cette dialectique entre contrôle et abandon, et ainsi le destin d’un compositeur face à ses propres démons, qui donne à ces pièces l’ampleur d’un journal intime, désormais universel. Et le poète de cette soirée fait justement jaillir cette double nature : la musique devient l’expression d’un combat et d’une rédemption. Son toucher, dont on ne saurait trop admirer la subtilité, laisse entrevoir une modernité qui fissure les cadres classiques pour mieux révéler l’intériorité et l’émotion pure. Par cette interprétation, Luisada entre en dialogue avec Beethoven et redonne vie à un corpus souvent sous-estimé, mettant à nu la richesse des Bagatelles comme l’ultime cri d’un génie face à la fragilité de la vie et la puissance de l’art.

Nuances crépusculaires et feu intérieur

Après l’apothéose beethovénienne, le récital emprunte un détour plus crépusculaire avec Nuages gris, Unstern et La Lugubre Gondole, œuvres de la dernière manière de Liszt, où l’éclat virtuose laisse place à une écriture plus abstraite, parfois hermétique, annonciatrice d’un langage du XXe siècle qui ne fait guère honneur à la richesse expressive de trois siècles de musique d’art. Insérées ici sans réelle mise en tension, elles s’apparentent davantage à une parenthèse méditative qu’à un véritable prolongement de la trajectoire musicale amorcée par Chopin et Beethoven. Elles offrent un moment de retrait, plus contemplatif que structurant, dans une progression qui était jusque-là tendue vers un sommet. Le piano retrouve ensuite la lumière avec la Fantaisie en fa mineur de Chopin, un retour à l’univers intime et tumultueux du compositeur polonais.

Écrite en 1841, dans une Europe déchirée par les tensions politiques, ce chef-d’œuvre porte en lui une mélancolie ardente et une noblesse troublée, comme traversée par l’ombre d’une patrie perdue. Ce n’est plus ici le Chopin des salons parisiens, mais le chantre d’une Pologne opprimée, hanté par l’éclatement intérieur et le souvenir d’une terre absente. Dépourvue de forme traditionnelle, cette Fantaisie se présente comme un récit sans fil narratif unique, porté par une force intérieure intense. Sa structure en arche, ses modulations soudaines et ses ruptures d’élan dessinent un parcours tortueux. L’ordre précis des retours cycliques des différentes sections conduit la progression du deuil accablant de la défaite jusqu’à la résurgence magnifiée de la prière centrale, pivot expressif de l’œuvre, qui s’achève par des luttes intenses. Dans son interprétation, Luisada embrase son âme d’un feu ardent, nous entraînant avec lui dans cette flamme vive et impitoyable qui consume et purifie sans épargner personne. À travers ce brasier, ne révèle-t-il pas, en vérité, la profondeur de son propre tourment, dont cette Fantaisie serait le reflet le plus sincère ? On pourrait tenter de le nier, mais son interprétation demeure avant tout une confession, un cri silencieux d’une âme en quête de rédemption. Ce soir-là, la messe aura été dite. Et le salut, s’il a eu lieu, n’aura été qu’à la mesure de ce que la musique porte de plus douloureux et de plus vrai : l’ombre d’une blessure intime que le temps ne guérit jamais, mais que l’art seul peut accueillir, fragile et éternelle.

MOTS-CLÉS