Repenser la modernité musicale (1) – Le retour du refoulé

Par

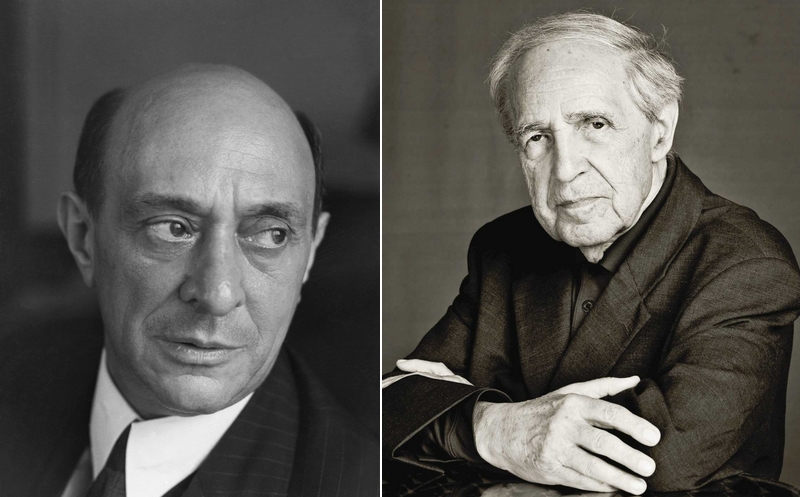

Nous voici parvenus au bout d’une route. Au moment d’amorcer une réflexion nécessaire en guise de bilan d’une certaine modernité musicale, nous nous retrouvons devant un phénomène étonnant, à tel point que ce phénomène en lui-même est à même de nous fournir justement l’amorce la plus sûre de cette réflexion au long cours. Coup sur coup, les années 2024 et 2025 auront été marquées, dans le monde de la musique, par deux occurrences de ces rendez-vous en modes de « commémorations » qui, soit artificiellement soit à l’aune de réels repères temporels, permettent de jeter un regard rétrospectif sur tel ou tel compositeur, voire (c’est plus rarement le cas), tel ou tel courant. Ces sortes de bornes du temps motivant toutes sortes de célébrations, ne sont évidemment pas l’apanage du monde de la musique, et sont en fait observables dans le monde de la culture au sens large. Dans le champ de la musique (mais on pourrait le dire aussi dans le domaine de la littérature, avec les réalités de l’édition), ces célébrations sont rarement dénuées de motivations commerciales, en générant l’opportunité de rééditions d’enregistrements sous toutes formes, des coffrets thématiques (coûteux, et produits par les grands labels) aux publications d’inédits. Moyennant ces processus où se mêlent intérêts mercantiles et propos de circonstances, la réflexion (en l’espèce, une approche critique de la musicologie) ne parvient pas, sauf cas exceptionnels, à se frayer le chemin nécessaire, à trouver les voies d’une distance réflexive qui permette aux argumentations réfléchies et aux nouveaux regards potentiels d’émerger. Au contraire, ces rendez-vous obligés se révèlent en général l’inverse de ce qu’il pourraient représenter potentiellement : il s’agit le plus souvent de ces grandes messes médiatico-commerciales aux intérêts bien compris où les acteurs d’un vaste jeu de dupes se muent en faire-valoir d’un tapage inepte. Si l’année 2024 aura été marquée dans le monde de la musique, par la commémoration d’un improbable « 150e anniversaire » de la naissance d’Arnold Schönberg, l’année 2025 marquant le centenaire de la naissance de Pierre Boulez, aura été en France notamment, l’occasion d’un grand carnaval censé célébrer une postérité pour le moins douteuse.

Pavane pour une aïeule mourante

C’est donc dans ce contexte précis, après « Schönberg 2024 » et en plein « Boulez 2025 », conscients de ces machineries imposées à tous, de leurs effets induits et calculés, que nous choisissons, sabre au clair mais visant surtout la lucidité, de développer ce dossier au sein de Sostenuto, dans l’objectif d’une publication éditoriale ultérieure. Pourtant, ni Alain E. Andrea ni moi ne nous identifions à des Don Quichotte d’opérette, et ce que nous analyserons là n’est même plus une citadelle, et même pas un moulin à vent. Au moment où nous assistons sous nos yeux à la chute des vieilles lunes de l’ère atonale en musique, à l’ère de l’amorce d’une renaissance inattendue et inédite de la tonalité portée comme un étendard, il nous apparaît qu’une mise en perspective sérieuse et argumentée sur ce qui s’est produit au sein de la musique occidentale dite savante au XXe siècle, est quasiment un acte d’utilité publique. Et au stade premier où nous en sommes, où nous voulons dresser des jalons introductifs à cette réflexion, je voudrais en ce qui me concerne constater avant tout que contrairement aux calculs qui ont présidé à ces deux célébrations tapageuses et caricaturales, ce qui se manifeste en soubassement, tel un mouvement de fond que rien ne saurait amoindrir ou ralentir, ce qui lézardait déjà les murs de la vieille citadelle, a connu depuis au moins deux décennies, un accroissement décisif. Un mouvement de fond s’est accompli bon an mal an (qu’il faudra cerner, dater, décrire avec précision), au gré duquel on est bel et bien sorti de cette ère de glaciation qui voulait représenter une esthétique officielle des modes de composition. Et même s’il est peut-être difficile de percevoir l’effectivité de ce changement de paradigme derrière des mutations ponctuelles, le changement est bien là, et il s’est opéré avant tout de manière pragmatique, sans avoir même besoin d’en passer par une remise en cause théorique ou critique des vieux dogmes.

Ce qui est encore célébré aujourd’hui par les thuriféraires de l’impasse où nous avait conduit collectivement le tournant atonal, ne survit plus en apparence qu’au gré d’un théâtre d’ombres, où les choses ont déjà muté en profondeur et où la scène s’est déplacée (parfois loin d’institutions vermoulues où surtout en France, on tente de maintenir dans un coma artificiel et à coup de subventions publiques, une esthétique dépassée). Telles ces étoiles qui continuent d’émettre un rayonnement rémanent bien après leur disparition effective, la musique atonale n’est plus aujourd’hui qu’une étoile morte. Et si on voulait être plus précis sur son état actuel, entre agonie finale et mort cérébrale, on reprendrait, pour qualifier cet état de décomposition avancé, les mots sans appel dont Sartre avait usé à propos de la vieille Gauche, dans sa préface à Aden-Arabie de Paul Nizan en 1965, parlant de « ce grand cadavre à la renverse, où les vers se sont mis ». Et quand il ajoutait toujours à son propos : « Elle pue, cette charogne », les mots étaient violents certes, mais surtout de l’ordre d’une éminente franchise. Sans mimer la violence du dégoût exprimé par Sartre, nous pensons surtout qu’aujourd’hui, à l’endroit des survivances moribondes de cette négation de la musique, qu’il est surtout indispensable maintenant de repenser de fond en comble ce qui a permis son avènement, autant que le processus qu’elle a manifesté, pour contribuer à parachever son constat de décès.

Plus rien, pensons-nous, ne doit être laissé sur ce terrain, au pragmatisme d’une évolution inexorable menée dans les faits : il faut désormais se donner les moyens de penser réellement ce qui s’est passé au sein même de la modernité, pour que survienne un tel suicide, avant d’envisager les conditions actuelles d’une renaissance, dont nous distinguons les prémices sous nos yeux étonnés. C’est en prenant acte du besoin de cette réflexion théorique indispensable et de cette remise en perspective historique, que nous entrons dans cette vaste opération, qui occupera d’abord l’espace de ce dossier évolutif. Déserter devant le moment devenu fécond de cette réflexion théorique reviendrait à consacrer un refoulement (au sens psychanalytique du terme), celui de cette pensée esthétique justement, que nous estimons manquer singulièrement, en ce moment d’effondrement des schèmes éculés de l’atonalité. Toujours selon la psychanalyse dans la théorie freudienne, un refoulé est pourtant conçu pour ressurgir sous d’autre formes, quand la conscience et l’analyse ne prennent pas en charge sa prégnance – et ce pourrait être en l’espèce et pour filer la métaphore, le risque de tourner en rond avec comme seul recours la polémique ou l’éructation. Et parce qu’il faut bien partir de quelque part pour cette opération, je propose de prendre en compte justement les conditions dans lesquelles doit s’élaborer cette réflexion, ce décisif retour d’un refoulé qu’il ne faut plus évacuer ou éviter, en lucidité et en précision, si l’on désire à « y voir plus clair » en quelque façon – ce à quoi doit aider une réelle pensée du phénomène considéré.

Le jeu stérile de la patrimonialisation

Distinguer les conditions présentes où cette réflexion peut et doit être émise, c’est procéder à un effort de clairvoyance auquel on doit consentir avant tout sur les enjeux actuels, en ce qui concerne cette question de la musique atonale. Pour comprendre ces enjeux, il faut rappeler tout d’abord que ce qui constitua le second moment fatal de la modernité musicale se caractérise par une idéologie, au sens plein du terme. Du reste, comprendre l’histoire de la modernité en général consiste à distinguer une évolution au gré de laquelle, partant du jeu somme toute traditionnel des « écoles » successives, la fin du XIXe siècle sera le théâtre d’une polarisation croissante entre des options esthétiques opposées (en particulier à partir du modèle wagnérien), mais aussi des jeux formels avec les frontières de la tonalité – de part et d’autre de la première guerre mondiale, où l’on pourra distinguer quelques repères clés, à commencer par la création du Sacre du Printemps en 1913. Il n’est pas encore l’heure dans notre propos, d’examiner et de périodiser cette évolution avec précision et dans le souci d’une relecture – la tâche nous incombera à nouveaux frais, plus tard. Pour le moment, un constat simple et neutre : plus on avance dans le temps au gré de cette polarisation et de ces jeux formels, plus on se rapproche d’un momentum qui lui, sera caractérisé par l’apparition d’un authentique dogme. Les années 1920 verront l’esthétique de la modernité se cristalliser en un tournant décisif à partir duquel un dogme en effet, ambitionne de faire table rase de toute tradition et crée les conditions de ce qui se révélera le cadre idéologique le plus tenace, le plus profond et pour tout dire, le plus totalitaire, en vertu duquel le processus historique de la modernité se cristallise en effet, en un point de bascule. Quand Arnold Schönberg crée en 1923 la théorie de l’écriture en douze tons ou dodécaphonisme, il s’adosse à une idée que toute une évolution antérieure aura sans doute favorisée, mais à laquelle seul le dogme peut concrétiser : l’idée d’une rupture définitive et tonitruante avec la tonalité. Le vaste mouvement de la musique atonale est né, indexé à une phraséologie révolutionnaire qui dès lors distinguera l’avant-garde (selon l’extension d’un terme militaire à l’origine), des tenants de ce qui sera considéré comme la réaction l’ordre rétrograde. L’armature intellectuelle ne bougera pas dès lors, créant une dichotomie sans cesse reconduite, fondée sur une base théorique inaltérable – à l’image de la fondation d’un nouvel ordre historique, à partir de la révolution bolchévique de 1917.

Un siècle après cette glaciation esthétique qui dans les faits se sera effritée d’elle-même au tournant du XXIe siècle, soit entre soixante-dix à quatre-vingt ans après avoir été enclenchée, un mouvement plus insidieux mais complémentaire opère dans le présent, et sur lequel il convient d’être particulièrement clairvoyant, pour savoir d’où nous partons aujourd’hui. L’écriture de l’histoire des arts s’effectue toujours après coup, et cette histoire prend acte de ce qui est advenu dans le cours des choses. L’objet de l’histoire de l’art n’est pas de hiérarchiser ni d’introduire un discours critique proprement dit, il est au contraire de consigner factuellement l’évolution des courants et options qui entrent dans cette histoire. À ceci près : dans une optique normative, cette simple consignation peut receler des enjeux de reconnaissance, de légitimation. Et sur le long terme, on s’en rend bien compte, la simple désignation de ce tournant dodécaphoniste, sériel puis « post-sériel » a pu représenter dans cette intention, un état de fait qui, selon une présentation biaisée, avait été valable pour tous, avait constitué une sorte de vérité esthétique admise par tous. Passant sous silence l’opposition au dogme qui s’est manifestée en fait dès son émission, reléguant cette contestation pour une réaction « à contre-courant », la taxonomie de la musique atonale a dès lors été présentée non seulement comme un fait incontestable, mais implicitement, comme étant le sens même du « progrès » en matière esthétique. Recours donc à une vision autant téléologique que positiviste, moyennant l’adjonction de cette idée d’un progrès dans le cours de l’art, l’ère atonale fut désormais présentée comme un aboutissement logique de la modernité, en lui indexant un coefficient eschatologique implicite. Si je répète à dessein ce qualificatif d’implicite, c’est que justement dans ce domaine, le non-dit fut aussi important que les discours péremptoires présentant l’atonalité comme la fine pointe d’une évolution « logique » de la musique savante occidentale, enfin héroïquement libérée des carcans d’une ancienne esthétique désormais surannée, devant cette fine fleur du progrès. Je caricature à peine hélas, car cet implicite insoucieux des nuances fut émis en des temps d’idéologie, pour le répéter.

On comprendra que dans cette optique, l’enjeu d’aujourd’hui est de ratifier cette légitimation présentée dans le sillage d’une histoire « factuelle » de la musique au XXe siècle. On se retrouve aujourd’hui devant une intention de « patrimonialisation » de l’atonalité. Il s’agit en somme de la même phraséologie, mais encore amplifiée par une patine du temps, présentant l’état de fait de la musique atonale non seulement comme allant de soi, mais au surplus, comme étant le patrimoine de tous, faisant apparaître dans le même temps le débat sur le bien-fondé de l’atonalité comme dépassé en soi : ce qui fait partie du patrimoine de l’histoire de la musique ne saurait souffrir de contestation qu’au titre d’un anachronisme, « combat d’arrière-garde », pour reprendre la logique précitée. Cette imputation insidieuse doit être débusquée à l’heure actuelle, comme étant en somme l’achèvement du discours de légitimation. Dire tout cela pourrait donner à penser que j’exagère ou surinterprète la présentation des choses. Je m’empresse donc d’attester mon propos.

En cette année Pierre Boulez, quoi de mieux, pour illustrer cette intention de patrimonialisation, que d’évoquer l’une des présentations effectuées dans son sillage, de l’« œuvre » de ce dernier, et de l’esthétique dont elle se réclame. Après avoir consacré en février 2025 une série consacrée à Pierre Boulez dans le cadre des podcasts des grandes « Sagas musicales » présentées sur France Musique, Lionel Esparza présentait en juillet une de ces « vidéos courtes », nommées « Shorts » sur les réseaux sociaux – la chaîne de Radio France, dans le souci et sans doute la pression de diversifier ses publics en simplifiant ses contenus, a également mis en service récemment sur son site ce qu’elle nomme des « Sagas Express », 5 minutes montre en main, celle consacrée à Boulez venant également en février, résumer le grand podcast en cinq parties. Synthétisant en une minute dix secondes l’œuvre de Boulez et la contestation qu’elle a suscitée, cette vidéo est un concentré magnifiquement révélateur de ce que j’essaye d’expliquer à propos de cette logique de patrimonialisation. Une précision préalable, qui n’a pourtant rien d’une précaution oratoire, mais qui est pour moi utile ne serait-ce que pour conjurer ici toute intention polémique : j’ai toujours apprécié les émissions de Lionel Esparza sur France Musique, dont je suis un auditeur assidu. Mieux : j’ai également grandement apprécié son premier ouvrage publié en 2021 aux Éditions Premières Loges, Le génie des Modernes. La musique au défi du XXIe siècle – un ouvrage que j’utilise et utiliserai à profit dans la visée d’analyses de fond en matière d’une sociologie actuelle de la musique. Je ne saurais donc être taxé en l’espèce, d’une quelconque attaque gratuite ou d’une mauvaise disposition à son égard. La présentation de Boulez faite ainsi par Lionel Esparza est publique et à ce titre, peut légitimement faire l’objet de commentaires argumentés, et en l’occurrence, de cette sorte de commentaire de texte que je propose ici. Voici avant tout l’objet de mon attention, d’ailleurs utilisé dans l’annonce même de notre dossier – cette courte vidéo si révélatrice en soi, intitulée « Pourquoi déteste-t-on autant la musique de Pierre Boulez ? » :

La simple scénarisation de cette vidéo est révélatrice : en s’ouvrant sur une sorte de pot-pourri de « commentaires » issus des réseaux sociaux à propos de la musque de Boulez, la vidéo se fait fort de se hisser au-dessus de toute cette basse doxa, livrée par ceux qui, rejetant cette musique, doivent nécessairement être « éclairés » par l’effort pédagogique de Radio France posant dans l’intérêt et l’édification de tous, la question précitée. Être dupe de cette scénarisation, reviendrait dès le départ à ratifier et valider ce ton de surplomb, pour ne pas dire de mépris et de caricature porté à l’endroit des oppositions à Boulez, ravalés au rang d’aigres piaillements de bas étage. Mais heureusement, Lionel Esparza est là pour rétablir les choses, en sa sagesse. Verbatim d’un texte sous-titré dans la vidéo, pour les mal entendants et sans doute les mal comprenants : « Du point de vue du langage, une chose caractérise la musique de Pierre Boulez, qu’on a appelée la musique post-sérielle. Je passe sur les détails de cela, qui donne une musique qu’on a parfois caricaturée ». Et le journaliste de se lancer dans une série d’onomatopées – d’ailleurs confirmée par l’extrait choisi. J’aime, je dois l’avouer, encore l’implicite de cette amorce : on n’entrera pas « dans les détails de cela » en ce qui concerne « la musique post-sérielle », car j’imagine que ce serait certainement fastidieux, pour les esprits simples auxquels on s’adresse. En tout cas , la musique de Boulez est d’emblée présentée comme ayant fait l’objet de caricatures. Il s’agit donc de la présenter dans les règles de l’art, même en ultra-synthèse – voici donc la musique de Boulez pour ce qu’elle est : « On ne va pas se payer de mots : la musique de Pierre Boulez n’est pas une musique accessible. Elle n’est pas faite pour ça. » On est là, je crois, face à une substance, une sorte de précipité chimiquement pur du discours porté sur « cette musique », une acmé qu’il faut décrypter. La musique de Boulez n’est donc « pas faite » pour être « accessible ». Rien que la nécessité de s’arrêter sur cette notion d’une musique, ou de toute œuvre d’art d’ailleurs qui n’est pas conçue pour qu’on y accède, place je crois devant un abîme de perplexité. Car même les langages volontairement hermétiques, visent toujours cette raison d’être du langage artistique : l’adresse à un récepteur. Si une œuvre abolit cette adresse, c’est bien qu’elle introduit une rupture de nature, qui en annule aussi l’identité d’œuvre d’art. Il n’existe pas d’échappatoire au syllogisme : une musique qui n’est pas conçue pour être accessible pose une aporie définitoire, et sape en soi la légitimité de l’appellation de musique – et cela, répétons-le est valable pour tout autre medium : une œuvre d’art qui nie d’emblée l’accès à sa substance, est une défaite, une auto-annulation de son objet (le syllogisme pourrait se résumer ainsi : la musique comme toute œuvre d’art est un langage conçu pour être communiqué ; la musique de Pierre Boulez n’est pas un langage conçu pour être compris ; la musique de Pierre Boulez n’est pas une musique). Sachons pour autant distinguer dans l’aporie elle-même une implication sous-jacente – ce qu’en philosophie logique on nomme un présupposé. Dire d’une « musique » qu’elle n’est pas accessible, veut plutôt dire qu’elle n’est pas accessible au sens commun, mais qu’à une frange de récepteurs, qu’on ne peut nommer autrement que par le vocable d’élite. Toute idéologie, et ce fut le cas des avant-gardes au début du XXe siècle, est en fait, fondée sur un nombre limité d’élus, guidant une foule profane. Le motif n’est pas qu’une image d’Épinal, il fonde et nourrit le fonctionnement même du dogme. Les dogmes du début du XXe siècle, fondés sur une téléologie de l’histoire, impliquent une sorte de messianisme des chefs de file. Il n’y a de chef de file que Schönberg, et Boulez est son prophète. Le fonctionnement autocentré du discours idéologique est une circularité psychique, reposant sur l’aveuglement issu d’un dogme. La démonstration synthétique de la patrimonialisation d’une idéologie ne pouvait pas être plus achevée que dans ce discours tenu calmement.

Tout aussi calmement, Lionel Esparza poursuit, imperturbable : « C’est une musique qui est faite pour l’écriture, pour la note. » La spécification complète le syllogisme, et le rehausse. Une musique qui n’est pas conçue pour être accessible, donc, mais pour l’écriture. Or, l’écriture de toute musique fut de tout temps, depuis que la notation de la musique existe, une technique destinée à garder trace et guider la musique jouée, concrètement interprétée. L’écriture musicale n’est conçue que pour fournir un support à son interprétation concrète. Une musique qui ne peut donc restreindre l’écriture musicale qu’à elle-même en tant qu’écriture, est une négation même de ce que vise l’écriture musicale. Lionel Esparza était-il conscient de définir encore plus précisément en ces quelques mots, l’impossibilité générique de nommer du nom de musique ce que Pierre Boulez a écrit, et a eu pourtant le souci d’enregistrer – preuve donc que sa musique n’était pas conçue pour viser l’écriture stricto sensu. Soit le journaliste n’est pas conscient des absurdités qu’il débite ici, soit il est piégé par l’absurdité de ce qu’il tente de défendre. Je me risque à la deuxième hypothèse.

Il poursuit : « C’est une musique très radicale. Sous cet angle-là, elle n’est pas faite pour être écoutée sans préparation. » Nous en venons là à l’un des motifs cruciaux de la modernité musicale, telle qu’elle a été édifiée sous l’« angle » qui nous est présenté ici. Ainsi, la « radicalité », dans le biotope de la modernité envisagée sous l’acception de l’avant-garde et du progrès, constitue en soi un aspect laudateur, positif et normatif. Un art qui en viendrait à n’être pas « radical » ne viserait pas une ambition et une amplitude données. Cette radicalité, par ailleurs, correspond à des paramètres eux aussi normés, et il s’agit de paramètres formels, impliquant une élaboration sophistiquée. L’art radical (et qui viendrait dire que Bach fut radical, lui qui ne fut qu’un modeste cantor ?) nécessite donc une préparation, car pour le redire, l’accès direct, qui n’est pas l’objet de la radicalité, n’est pas envisageable pour un tel niveau de sophistication. On retrouve là l’immense boursouflure des prétentions intellectualisantes de cette « musique » : son objet demeure le discours qui en est l’écrin indispensable, elle n’est redevable que de son excroissance verbeuse. Elle ne saurait se suffire à elle-même, et nécessite l’appareillage des raisons qu’on se donne de la considérer. La rupture avec ce langage qui doit pouvoir « fonctionner » sans un mode d’emploi, acception traditionnelle de l’œuvre d’art, est là encore, consommée. Et on sait en effet que dès les années cinquante, les concerts de cette musique dite « contemporaine » furent la plupart du temps précédés de ces indispensables palabres sans lesquelles la fumisterie apparaît dans sa nudité crue. Mais dans l’optique adoptée ici par Lionel Esparza, la musique de Boulez doit donc nécessiter du commun, une préparation. Il ajoute : « C’était dans une certaine mesure, volontaire ». Et en effet, on le devine.

La patrimonialisation du « fait atonal » est ensuite appuyée et cristallisée, en argument factuel d’autorité : « Il faut bien se représenter que c’est aussi un moment de l’histoire de la musique très radical. » Le fait est donc là, il appartient à l’histoire de la musique et comme tel, ne saurait être contesté qu’à la condition d’une sorte d’obscurantisme : « Alors certaines personnes ne supportent pas cette esthétique et continuent aujourd’hui à la trouver complètement hors sujet. Et puis d’autres considèrent qu’il y a quelque chose à l’intérieur. Ce n’est pas pour rien que cette musique a tenu, c’est qu’elle a aussi une forme de sensibilité très particulière qui est à la fois très froide et très lumineuse. » La coda de cette présentation express a, il faut l’avouer, quelque chose de vertigineux : bien sûr la contestation de « cette esthétique » de la part de ceux qui « ne la supportent pas » ne tient pas face à ceux qui « considèrent qu’il y a quelque chose à l’intérieur ». Illustration suprême de l’objectif de la patrimonialisation, l’argument selon lequel « cette musique a tenu ». On se demande bien pour qui, et à quel prix : quand une idéologie « tient », il faut surtout se donner les moyens de faire le bilan objectif de cette hypothèse. Mais par-dessus tout : la continuation visée par Esparza est un nouvel argument d’autorité (« Ce n’est pas pour rien que »), sur le fondement plus étonnant de cette « sensibilité à très particulière qui est à la fois très froide et très lumineuse. » Il est en effet assez étonnant de voir indexée à l’argument d’autorité une confusion considérable : rechercher une quelconque sensibilité dans une production qui n’a jamais prétendu à ce domaine et a dès le départ et constamment affirmé son champ dans une objectivation des sons… confine au malentendu de fond. Ce vaste quiproquo qui consiste à attendre de cette production tout autre chose que ce à quoi elle a prétendu, achève de conférer à cette présentation, le caractère d’une farce, finalement très embarrassante.

Dans les temps à venir, nous en viendrons aux autres aspects de ce dossier épineux et indispensable. Nous parlerons encore du moment où nous nous trouvons et du projet d’une reformulation de l’histoire de la modernité en musique. Pour commencer, j’aurai eu ici cette insistance première : devant les fausses perspectives et les calculs, il faut reprendre à la base les données de la question. Aujourd’hui et plus que jamais, en un moment propice, nous nous tenons face à l’imperium d’une pensée de la catastrophe qui, pour un temps, s’est étendue sur la musique dite savante occidentale au XXe siècle. Avant de connaître et d’explorer les horizons insoupçonnés qui se révèlent à nous aujourd’hui, faire face à l’indispensable exercice de lucidité qui nous attend, sans faux-fuyants et sans refoulement, sera le plus sûr moyen de mener à bien une démystification qui nous attend.

MOTS-CLÉS