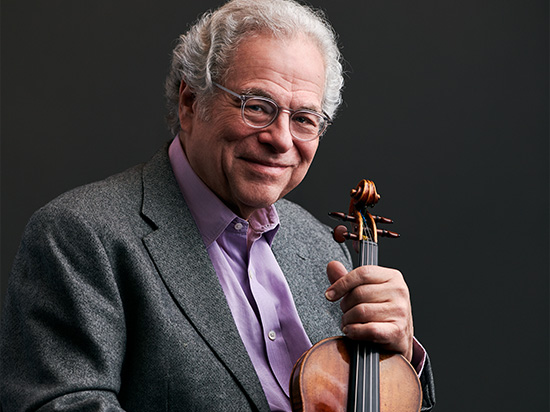

Itzhak Perlman : la virtuosité incarnée, la blessure transcendée

Par

Il est exceptionnel qu’un interprète condense en sa personne une autorité musicale souveraine et une charge symbolique qui excède l’individu pour toucher à l’universel. Itzhak Perlman, né en 1945 et marqué dès l’enfance par la poliomyélite qui le contraignit à jouer assis, s’est imposé, au fil des décennies, comme l’une des figures cardinales du violon, inscrivant son nom et son art dans le grand récit musical de la seconde moitié du XXe siècle et du seuil du XXIe. Mais réduire Perlman à l’image convenue du « virtuose triomphant malgré l’infirmité » reviendrait à céder à une lecture réductrice, sinon schématique. Son art ne relève pas de l’héroïsme ostentatoire d’une résilience trop souvent invoquée à tort et à travers, mais de la maîtrise superlative d’un instrument, façonnée et transfigurée par une expérience existentielle profondément vécue. Sa sonorité lumineuse et d’une chaleur vocale se laisse entendre comme le prolongement d’une vie devenue musique, portant en elle la mémoire d’un corps éprouvé. À travers sa discographie foisonnante et ses choix de répertoire se dessine une œuvre interprétative qui s’impose par la cohérence de sa vision et par l’intelligence expressive qui traverse chacune de ses prestations. Celle-ci appelle une lecture critique qui mobilise à la fois l’analyse musicologique, la réflexion esthétique et l’interrogation philosophique : qu’est-ce que l’art, sinon ce lieu paradoxal où la fragilité se mue en puissance, où l’incarnation devient dépassement, et où le geste sonore, porté par un destin singulier, atteint à l’universel ?

Lyrisme et humanité

Perlman a gravé un corpus discographique d’une étendue encyclopédique, couvrant le grand répertoire concertant du violon, la musique de chambre, les pièces virtuoses de salon, jusqu’à des incursions dans la musique de film ou le klezmer. Cette profusion pourrait de prime abord être perçue comme une dispersion, mais elle s’ordonne en réalité autour d’une constante : une sonorité immédiatement reconnaissable, ample, solaire et saturée de chant intérieur. Dans les concertos de Beethoven, Brahms ou Tchaïkovski, Perlman privilégie toujours la ligne mélodique, la fluidité expressive, souvent au détriment d’une radicalité interprétative. Là où un Gidon Kremer ou une Anne-Sophie Mutter ont cherché à problématiser l’œuvre par une lecture abrasive, Perlman incarne une esthétique de l’évidence et du lyrisme, ce qui explique sa popularité auprès d’un très large public. Ses enregistrements de concertos romantiques, notamment de Mendelssohn, Sibelius et Dvořák, affirment un refus de la sécheresse et une exaltation de la beauté sonore comme fin en soi. Cette quête de la perfection expressive confine parfois au « beau jeu » hédoniste, ce que certains critiques ont reproché à Perlman. Mais il faut également reconnaître la cohérence de cette option : il a choisi de faire du violon la métaphore de la voix humaine, dans ses douleurs comme dans ses élans, dans sa gravité comme dans son exaltation.

Là où Perlman se montre le plus convaincant, c’est dans les œuvres qui privilégient le chant et l’intensité émotionnelle plutôt que l’expérimentation formelle. Ses interprétations de l’Introduction et Rondo capriccioso de Saint-Saëns ou de la Méditation de Thaïs de Massenet restent des références absolues de phrasé et de chaleur sonore. Dans la musique de chambre, aux côtés de partenaires comme Daniel Barenboïm, Pinchas Zukerman ou Yo-Yo Ma, Perlman met en relief un art de l’écoute qui contraste avec une approche soliste dominée par une générosité sonore poussée jusqu’à un lyrisme accentué. Ses incursions dans le klezmer (notamment avec In the Fiddler’s House) manifestent une volonté de renouer avec une tradition juive diasporique, et ajoutent une dimension identitaire et spirituelle à son parcours. La souffrance physique, loin de se traduire par une austérité ou une amertume sonore, est sublimée en un humanisme sonore qui vise à partager plutôt qu’à heurter.

Limite corporelle et dépassement artistique

Il est impossible de comprendre Perlman sans aborder la question de son handicap. Contraint à se déplacer avec des béquilles et à jouer assis, il illustre la figure de l’artiste confronté à son pathos. Or, cette limite ne se manifeste jamais par une moindre projection sonore ni par un rétrécissement du geste musical. Au contraire, elle devient la condition d’une intériorisation. Dans une perspective psychanalytique, il est possible d’y lire la métamorphose de sa blessure physique en une force expressive profondément humaine. Chez lui, la virtuosité n’est pas tant une démonstration de force qu’un acte de compensation symbolique. Chaque prestation est dès lors l’affirmation d’une liberté conquise contre l’immobilité contrainte. On peut également rapprocher sa trajectoire de la pensée de Nietzsche dans la mesure où la musique se présente comme transfiguration de la douleur en joie et affirmation de la vie malgré (et à travers) la souffrance. Perlman personnifie cette esthétique de l’« amor fati » : accepter la fatalité corporelle pour mieux la convertir en chant universel.

Entre charisme et simplicité

La notoriété mondiale de Perlman, renforcée par ses apparitions médiatiques (jusqu’à la prestation lors de l’investiture de Barack Obama en 2009), contraste avec une personnalité décrite comme affable, drôle, dénuée de pose tragique. Ce décalage mérite analyse. En refusant de théâtraliser sa souffrance, Perlman a choisi de privilégier une image d’accessibilité et de générosité. Cela a pu contribuer à certaines critiques qui l’accusent de ne pas aller assez loin dans l’exploration des abîmes métaphysiques de la musique. Mais ce choix de clarté et d’ouverture correspond à une éthique esthétique, celle de faire de la musique un espace de communication plutôt qu’un exutoire de solitude doloriste. De cette approche découlent sa posture et sa filiation dans l’histoire du violon romantique. Perlman s’inscrit dans le cadre du classicisme tardif du violon romantique, héritier de la grande école américaine de Galamian et Delay, privilégiant la beauté du son et la justesse stylistique. Sa discographie se distingue donc par une relative homogénéité interprétative, rarement choquante, toujours convaincante, parfois prévisible. Cette absence de radicalité peut aussi être vue comme une force, Perlman ne cherchant pas à imposer une lecture subjective surplombante, mais à incarner l’œuvre dans son évidence lyrique. En termes musicologiques, il est le représentant d’une esthétique de la fidélité expressive plutôt que de la déconstruction critique.

La transcendance de l’évidence

En somme, analyser Perlman, c’est constater que sa singularité ne réside pas dans la rupture, mais dans l’incarnation. Sa discographie, riche mais cohérente, démontre un attachement à la beauté sonore comme valeur en soi. Son répertoire met en avant le lyrisme et la voix intérieure, reflet d’une personnalité qui a choisi de transformer la souffrance en générosité musicale. Le corps entravé devient donc la condition de l’élévation sonore. Sa carrière artistique, qui s’étend sur plus d’un demi-siècle, atteste que la blessure peut et doit se muer en force créatrice au service d’un projet esthétique. À quatre-vingts ans, Perlman s’impose comme l’un des interprètes les plus accomplis d’une esthétique de l’évidence lyrique, à l’opposé des avant-gardes de l’interprétation. Il est moins un « révolutionnaire » qu’un « révélateur ». À travers son violon, il magnifie la puissance universelle du chant, celui qui, au-delà de la douleur et de la critique, continue d’affirmer l’irréductible beauté du geste musical.

MOTS-CLÉS